Attualissimo, quasi un instant movie, Timbuktu di Abderrahmane Sissako ci trasporta in Africa, nel Mali, dove una banda di jihadisti ha messo sotto scacco un intero paese, imponendo la shari’ah insieme ad un’assurda serie di regole, più o meno arbitrarie: divieti, tra gli altri, di ascoltare musica, di giocare a calcio, di fumare, di bere alcool. In breve divieto di fare n’importe quoi.

Attualissimo, quasi un instant movie, Timbuktu di Abderrahmane Sissako ci trasporta in Africa, nel Mali, dove una banda di jihadisti ha messo sotto scacco un intero paese, imponendo la shari’ah insieme ad un’assurda serie di regole, più o meno arbitrarie: divieti, tra gli altri, di ascoltare musica, di giocare a calcio, di fumare, di bere alcool. In breve divieto di fare n’importe quoi.

All’interno di questa claustrofobica situazione si muovono tante piccole vicende che forniscono coralmente un quadro metaforico della vita oppressa dal fondamentalismo islamico: la ragazza costretta in sposa, il jihadista che ama le auto e fuma di nascosto, i giovani adepti appassionati di calcio, l’imam della comunità radicalmente contrario al fondamentalismo, gli adulteri lapidati a morte. A risaltare è però la storia di un nucleo famigliare – padre, madre e figlia – che vive pacificamente nel deserto, ai margini del paese, ma che entrerà tragicamente in rapporto con la realtà di un paese oppresso dal fondamentalismo.

Elemento centrale, in Timbuktu, sono certamente le lingue parlate: tamashek, francese, inglese e arabo si mescolano assieme, costruendo una vera e propria torre di Babele dai risvolti a volte ironici. La lingua araba, in particolare, imposta dai fondamentalisti ma ovviamente poco conosciuta dalla comunità, rende manifesta una volontà violenta, volta utopisticamente a rintracciare a tutti i costi un’origine pura.  E’ questo il punto centrale su cui Sissako insiste per tutto il film: la forza jihadista non ha un carattere nazionale di insurrezione anti-occidentale, ma si costituisce come una vera e propria forza esterna che irrompe violentemente su comunità islamiche inermi. Si tratta di veri e propri criminali che, all’ombra di una presunta interpretazione letterale del Corano perpetrano una serie di violenze, arrogandosi così di fatto il potere politico, giuridico e economico.

E’ questo il punto centrale su cui Sissako insiste per tutto il film: la forza jihadista non ha un carattere nazionale di insurrezione anti-occidentale, ma si costituisce come una vera e propria forza esterna che irrompe violentemente su comunità islamiche inermi. Si tratta di veri e propri criminali che, all’ombra di una presunta interpretazione letterale del Corano perpetrano una serie di violenze, arrogandosi così di fatto il potere politico, giuridico e economico.

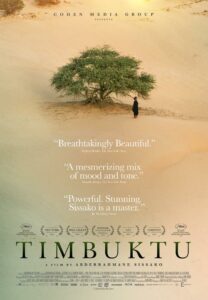

Sissako si muove su un registro prevalentemente metaforico, che esaurisce il realismo delle storie per assumere un valore universale: dalla gazzella sfiancata, ma non uccisa alla partita di calcio “mimata”, passando per lo splendido trattamento registico del paesaggio desertico, protagonista assoluto del film. I campi lunghissimi forniscono infatti a Sissako la possibilità di soffermarsi su un ritmo di vita differente, fatto di attese e, in generale, sullo stretto rapporto reciproco tra uomo e ambiente.

Sissako si muove su un registro prevalentemente metaforico, che esaurisce il realismo delle storie per assumere un valore universale: dalla gazzella sfiancata, ma non uccisa alla partita di calcio “mimata”, passando per lo splendido trattamento registico del paesaggio desertico, protagonista assoluto del film. I campi lunghissimi forniscono infatti a Sissako la possibilità di soffermarsi su un ritmo di vita differente, fatto di attese e, in generale, sullo stretto rapporto reciproco tra uomo e ambiente.

Quando le storie smarriscono il loro valore metaforico, Timbuktu accusa qualche momento di stanca, ricadendo in un certo didascalismo. Quando invece Sissako libra il suo canto lirico, simbolico ed estetico, Timbuktu coglie nel segno, trasportando lo spettatore occidentale non soltanto in una terra lontana, ma anche in uno sguardo altro, capace, al di là della semplicistica alternativa occidentale tra paternalismo e condanna, di decodificare criticamente dall’interno una vicenda di scottante attualità.

Giulio Piatti